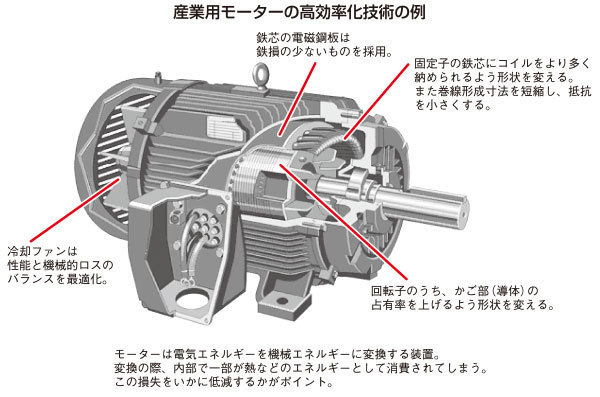

モーターメーカー各社による高効率な“トップランナーモーター”の普及拡大に向けた動きが始まっている。産業用モーターの国内省エネルギー基準が2015年4月から、欧米など世界各国の規制に合わせた「IE3」基準対応に変わるためだ。産業用モーターはポンプや送風機、圧縮機などに組み込まれ、その消費電力は国内で使われる電力全体の55%にものぼる。各種の設備や機器の省エネ性能を加速するため、モーターメーカー各社は早めの切り替えを促していく予定です。

【長稼動で経済性向上−グローバルビジネス後押し】

数あるモーターの中でも産業用モーターは最も汎用的に使われる。日本国内における出荷台数は年間680万台、市場規模は2000億円程度とされる。現在、普及している1億台のうち7割はポンプや圧縮機、送風機に組み込まれている。

これらのポンプなどは各種の産業機械や搬送装置、ビルシステム、発電設備、上下水道設備など目に見えないところで多く活躍している。このほか工作機械、産業用ロボットなどでも産業用モーターが搭載されている。

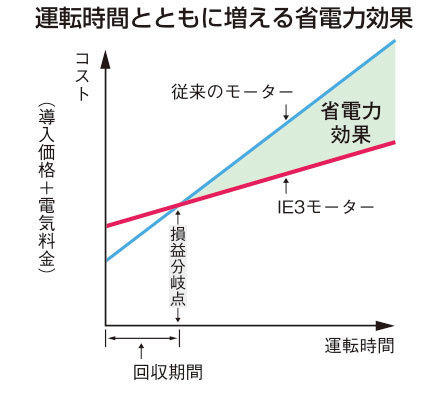

2015年4月から規制が始まる産業用モーターの「IE3(プレミアム効率)」基準は、国際電気標準会議(IEC)の効率基準値。モーターの低損失を徹底的に追求し設計・製造されている。高価な電磁鋼板が使われることなどから、ユーザーにとっての導入コストはこれまでのモーターと比べ一般的に高くなる傾向にあるがエネルギーコストは低減できる。

稼働時間が長ければ長いほど経済性が生まれるメリットがある。普及している1億台が全てIE3に置き換わった時の試算では、電力削減量が年間155億キロワット時、国内で年間に使用する電力量(約1兆キロワット時)の1.5%が削減できる見込み。

経済産業省では1月末に省エネ製品の普及をはかる「トップランナー制度」にこのIE3モーターを加えることを決定。2015年度からの規制開始にあたり、国際規格では周波数や出力などで100超の区分があるものを、国内では同じ効率値の統合や係数処理で36区分に簡素化された。産業用モーターは回転数が決まる磁極の数を表す局数別では、4極が6割強を占める。トップランナーモーターへの切り替えを早く進めるためこの4極をベースとし、2極と6極は補正係数を設定し同じ区分で評価する。60ヘルツが13区分、50ヘルツが23区分になっている。

規制対象となるモーターは定格出力が0.75キロ〜375キロワットまで。ギアモーターやブレーキ付きモーターなども対象。一方、機械に組み込まれ分離して試験ができないものや防爆モーターなど一部は対象外としている。

世界各国では米国を先頭にこうした高効率なモーターを推奨する法制化が積極的だ。15年からは欧州でもIE3規制が始まり、国内でもグローバル基準への整合化が急がれていた。正式に規制が開始されることは、電力不足から一歩進んだ省エネへのアプローチが必要となる国内ではもちろん、グローバルビジネスで生き残りをかける製造業にとっても好機となるとみられる。

【モーターメーカー スムーズな切り替え促す】

今後、モーターを搭載するセットメーカーでは、国内生産のIE3モーターを国内で組み込んで信頼性の高い日本品質として販売拡大や、モーターメーカーの海外工場生産品を現地で組み立て出荷するなどの需要が増えてくると予想される。

供給するモーターメーカーも続々とラインアップを発表。スムーズに切り替えを促すため、従来モーターと取り付けや使用条件に変更がないタイプの発売が目立つ。高効率モーター採用時に増える傾向にある始動電流の増加を抑え、コストダウンや設備の省スペース化がはかれる製品を発表するメーカーもある。各社は国内外での工場ライン増設などに動いており、短納期体制確立に向け工夫している。

また今回、グローバル基準になることで外資系のモーターメーカーにとっても日本市場はチャンス。例えば台湾のTECOは国際市場での実績をPRし、日本でも合理的な価格で提供していくと強調する。

いずれにしてもIE3への切り替えは、モーターを搭載した機械設備や装置の国際競争力を確保するうえで大きく後押しするとみられる。

【トップランナー制度】

エネルギーの多消費機器のうち、対象となる機器ごとに基準値を設定し、目標年度を定めて消費効率の高い省エネ製品の普及を促す制度。1998年施行の改正省エネ法により決められた。現在、自動車、家電など26機種が対象となっている。なお同制度は製造事業者への規制であり、規制開始後には対応した製品の供給が原則。ユーザーが規制開始以前から使用している機器はそのまま使用できる。

出典元:日刊工業新聞